Ver.1:2012年8月作成 ![]()

Ver.2:2014年6月統計データを更新

Ver.3(final):2016年8月統計データを更新。関連統計が終了したので、これを最終版とする。

統計が語る日本の大学

解説

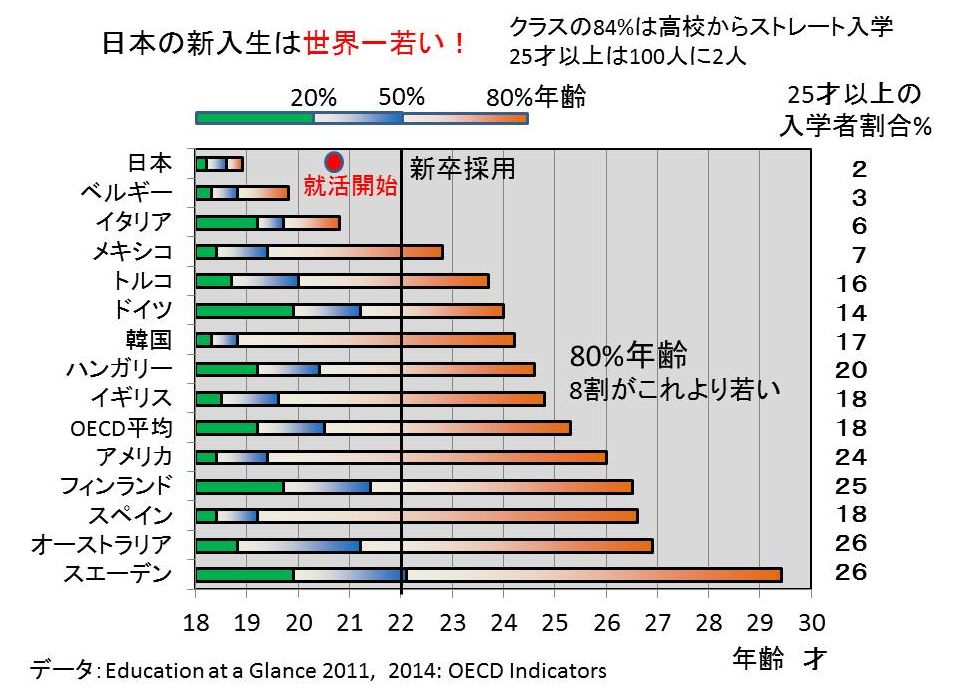

- ここで使われている統計データは OECDの教育白書 Education at a Glance: OECD Indicators のIndicator C2, C3に含まれている。入学年齢分布は2011年版(正確な分布が分かるものとして最後)、25才以上の割合については2014年版に拠っている。

- 日本のデータは、文部科学省の学校基本調査の大学に関する項目に拠っている。

- 比較の対象を学士Bachelorを授与する大学に限り、日本では4年制大学、OECDでは Level 6 高等教育(theory-oriented programsを提供し、履修3-4年)がそれに当たる。

- 入学者の年齢分布:100人の新入生を若い順に並べたとき、20番目の人の年齢が20%年齢、50番目が50%年齢、80番目が80%年齢を指す。ヒストグラムの代わりに使う。

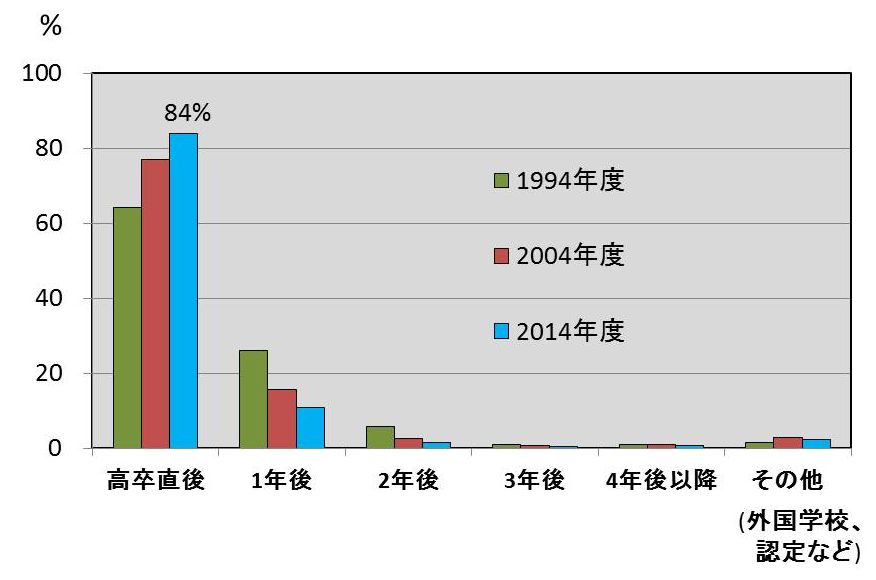

- 日本の大学新入生を、高校との接続別に分類すると、その分布(入学者全体に対する%)は、最近(2014年)、10年前、20年前では下図の通りである。なお、「その他」の分類には、外国学校、専修学校卒と高卒認定が含まれる。

- 新入生の中で高校からストレート入学する者の割合は、この20年間で20%以上増え、最近では85%前後を推移している。この20年間で、18才人口の減少が続き、大学入学の関門が著しく低くなった。大学さえ選ばなかったら、どこかの大学には必ず入れるという「大学全入時代」がやってきた。大部分は、親の支援を受けて高校から大学に進学する。経済的に苦しくとも、子供を大学にやりたいという親心は少しも変わらない。有難いことだ。

- 後期中等教育(高校)を終えて直ちに高等教育に進むのは、どの国でも標準的進路の一つだから、20%年齢のばらつきは比較的少ない。大学入学年齢に影響を与える因子としては、高校卒業時の年齢、大学の受入能力と入学関門の高さ、高卒の就業市場などがある。大学入学資格試験(フランスのBaccalaureat、ドイツのAbiturなど)を課す国では、どうしても入学年齢が高くなっている。

- 50%年齢が高い国は、20%年齢も高いところが多く、大学の関門の高さが影響している。北ヨーロッパの教育評価の高い国が多い。

- 80%年齢のばらつきは極めて大きい。年齢が高くなる原因として、韓国のように兵役義務を終えてから入学するケース、高卒でいったん社会に出てから、キャリアーアップを目指して大学に入るケースなどがある。80%年齢の高い国は、大学での学習が、その後のキャリアー展開に役立っことがロールモデルとして定着している国といえよう。なお、大学の学費が無料あるいは低く抑えられているヨーロッパ諸国では、自立してからの学び直しが容易で、25才を超えて入学する学生が多い要因になっている。

- 80%年齢が高い国では、社会人学生に適した多様なプログラムが提供されている(アメリカが典型例)、仕事の経験を活かせる教育が行われている(北欧諸国)など、ニーズに応じた受け入れ態勢を備えている。

- 国家財政的にいえば、日本のようになるべく早く大学を終え、学卒にふさわしい有利な職場に就労して、若い時期から税金を払い始めてくれる方が好ましい。この見地から、学卒年齢を低くしようと政策的努力を払っている国もある。

- 日本の問題は、幼稚園から大学・大学院まで、同じ年齢のものが揃って進学し、そしてその最終出口である学位授与式を終えると、翌月の4月1日に揃って入社することである。そのチャンスをいちど逃すと、既卒というレッテルを貼られて、正規雇用の関門が著しく狭くなる。「一度しか来ない列車」と呼ばれる通りである。あまりにも整然とした単線型で、多様なキャリア展開を妨げ、若ものの人生をステレオタイプに硬直化させる。列車に乗り遅れた人の多くが、非正規雇用で経済的に苦しい立場に立てば、国家経済的にも大きなマイナスとなる。

- 日本の企業は、21才前から就活を始める若ものから、将来を担う人材を見つけなければならない。国際的に見ると、いちばん未熟な集団から選ばなければならない宿命を負っている。これから採用が国際化するとき、この構図がいつまでも続くとは思えない。

- 入学者年齢の分布は、その国の就業慣行や労働市場の特色を反映している。それぞれの国の現状を調べれば、因果関係がさらに明らかになるだろう。

***************************

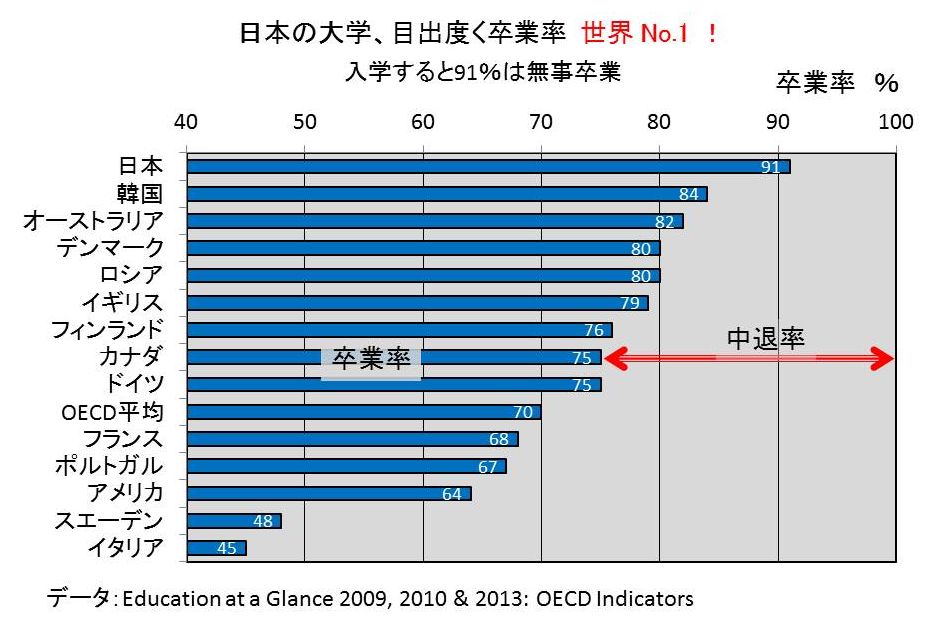

Topics 2: 卒業率の比較

- ここで使われている統計データは OECDの教育白書 Education at a Glance : OECD Indicators のIndicator A4に含まれている。大部分の国のデータは2013年版に拠っているが、欠落している国については2009年版または2010年版に拠った。なお、この統計は、2013年版が最後となって、以降の統計データーは無い。

- ここでいう卒業率とは、Completion Rateで、大学に初めて入学したものが、学士Bachelorを得て学業を完成する割合をいう。したがって学士入学などは含まない。このほかGraduation rate, Retention Rateなどの表現がある。前者は明らかに卒業率であるが、後者の継続率は対象期間が不明確で、学年ごとの進級率を表すこともあるので要注意。

- 本図は国ごとの卒業率を高い順に並べたもので、その違いは歴然としている。日本の卒業率はダントツに高く、91%に達している。

- 卒業率が低くなる原因としては:

- 卒業の関門が高い。すなわち履修科目ごとに合格基準が高く、単位を取得して先に進むのに、相当の勉学と努力が求められる。

- 学費が無料あるいは低く抑えられている国では、ずるずると履修が先延ばしになり、ついには中退に至るケースが多い。また学費を支援する親からの圧力が低いのも、中退を助長する。

- 入学した大学での学位取得が能力的あるいは経済的に無理な場合でも、卒業がより容易な大学、学納金の安い大学、短期大学、職業専門学校へ移籍するなど、選択肢がたくさん用意されている。中退は挫折というより作戦変更と捉えられている。

- 卒業率が高くなる原因は、低くなる原因のまさに反対と考えてよい。

- 日本の卒業率がとくに高いのは、単に卒業しやすいという判定基準の問題を越えて、社会の要請に適合してきた結果ともいえる。それは、日本の採用・雇用慣行と深く結びついている。

- 企業が学卒を採用するとき、大学で何を学んだかの付加価値には関心が低く、長期雇用を前提として将来にわたる発展性や協調性を重視して評価する。企業内教育での呑み込みの良さ、すなわち理解力は、大学入試の難易度の方が判断しやすいし、企業が期待する協調能力やリーダーシップは、学力試験からは分からない。それならいっそ、見込みのある学生を早く受け取って、職場で鍛えた方がいい。教えるものにとっては、悔しい状況が続いてきた。

- 新卒一括作用と、同期単位の人事管理は、官庁から民間企業に至るまで人事の基幹である。このためには、同期の年齢差が少ない方が望ましい。Topics 1で、日本の新入生が世界一若く、またその年齢幅が世界一狭いことを明らかにした。卒業率の高さは、4 年で卒業するストレート卒業率を表しているわけではないが、留年者は例外扱いであることを考えると、ストレート卒業率は85%近いと予想される。

- 学卒採用の対象となる学生は、ストレート入学85%とストレート卒業85%を掛け合わせると、72%が同一年齢となる。同期入社組の年齢構成も似たものになるだろう。同一初任給からスタートして、同期単位の人事管理が可能になる背景が、ここにある。

- 在学中に外国留学や長期インターンシップを経験して、卒業時のEmployability (雇用に値する価値)を高めるという、外国人学生には当然な行動が、日本ではまれである。日本の学生は内向きだといわれているが、内向きにさせられているともいえる。

- 理系の大学院博士課程の進学者数が、数多くの政策的努力にかかわらず、依然減少傾向が止まらない。博士課程修了者は、正規入社しても同期入社単位の人事管理には乗らない。いわば一匹狼になる。就職環境が厳しくなるに従って、そのリスクを避けようという若者の心理に、いかなる進学強化努力も追いつかない。

- Topics 1とTopics 2の二つの世界一は、どちらが先かという鶏と卵の議論は別として、日本の雇用慣行と不可分の関係にある。日本の雇用慣行が国際的にみていかに特異(似たものが少ない)かは、それ自身が語るより、この二つの世界一に語らせる方が明快である。

- かつての日本の強さの源は、この特異性にあった。時代が変わるなか、この特異性とどう向き合うべきか、わが国の未来デザインと密接に絡み合っている。

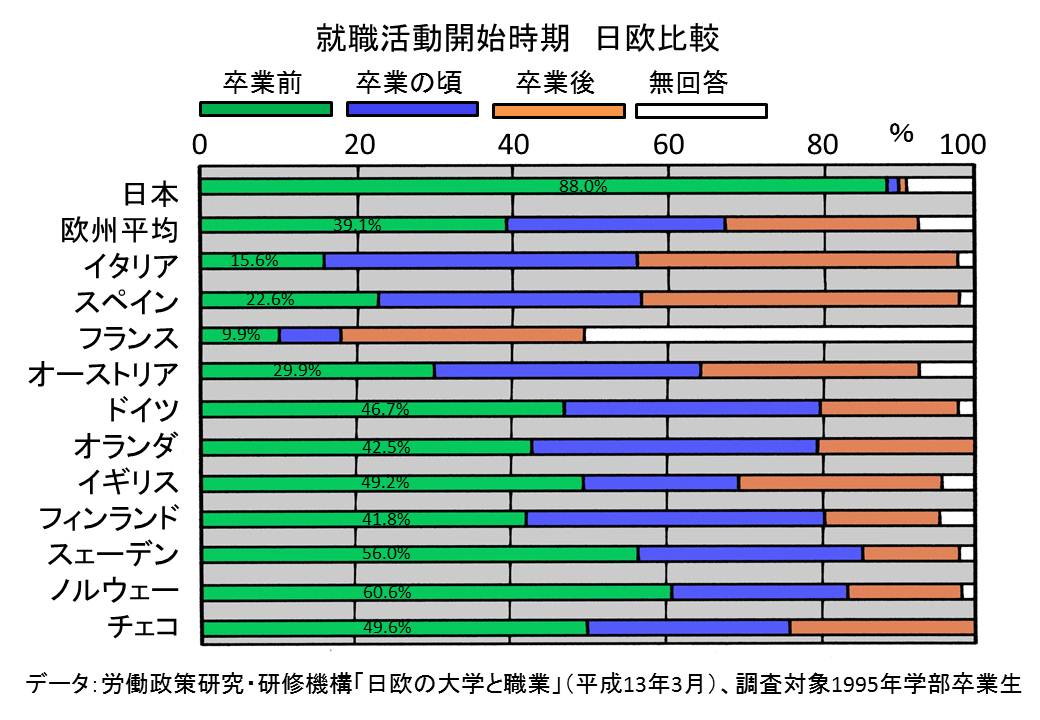

- 学生が卒業後の就職を目指して就職活動(job search or hunting)を始める時期については、組織的調査が少なく、とくに国際比較は極めて難しい。そのなかで、労働政策研究・研修機構(旧日本労働研究機構)が平成13年3月に公表した報告書「日欧の大学と職業」は、日本と欧州11ヶ国で実施した詳細なアンケート調査に基づいており、ほとんど唯一といえるほど貴重なデータである。調査対象が1995年学部卒業生と、20年も前の状況を捉えているが、日本の状況を考える限り本質的な変化は現れていない。各国の変わり様は不明なので、古いデータと意識して見て欲しい。

- 上記報告書は下記URLから資料を含め全文閲覧できる。 http://db.jil.go.jp/db/seika/zenbun/E2001090016_ZEN.htm

- アンケートは、広範な調査対象に対して多項目にわたっているが、そのなかに次の一項目がある。

- C 2;あなたはいつから就職活動を始めましたか。 When did you start seeking a job?

- 1. 卒業前→卒業の[?]ヶ月前 Prior to graduation, ? months earlier

- 2. 卒業の頃 Around the time of graduation

- 3. 卒業後→卒業の[?]ヶ月後 After graduation, ? months later

- 回答は国ごと男女別に集計されているが、比較は男女あわせた全体を対象にした。アンケート配布数は、日本3,421人、欧州11ヶ国合計31,315人で大規模調査である。

- 上図は、卒業前、卒業の頃、卒業後、それに無回答を含め、それぞれの全回答に対する割合を示している。国ごとの開始時期の特色がはっきり可視化される。イタリア、スペイン、フランスのラテン系の国では、卒業前は少数派であるが、その他の国では、卒業前が多数派である。なかでも日本は、88%とずば抜けて高い。

- 卒業前といっても、どのくらい前かが問題である。常識的には卒業の見込みが付く3ヶ月前、早くても1セメスター、半年前が普通であろう。このアンケートは、どのくらい前かについても回答を得ているのが強みである。

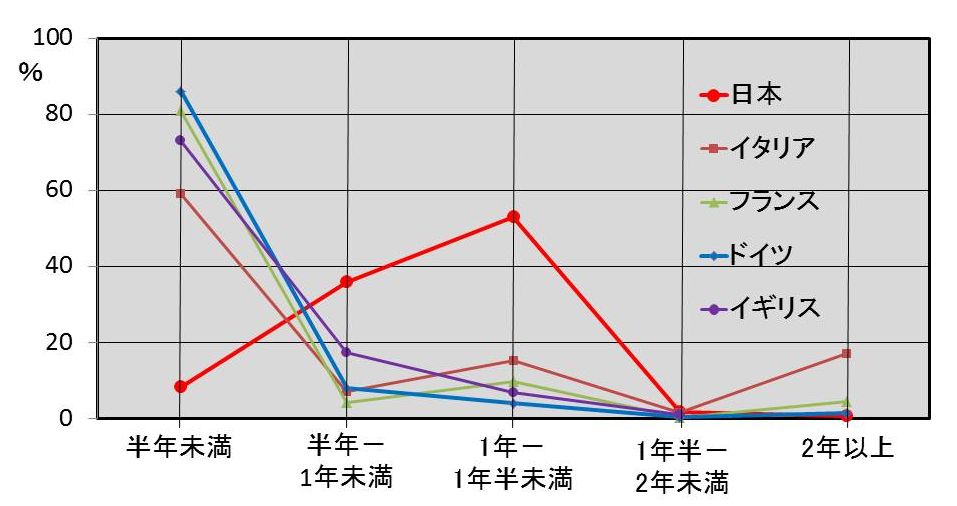

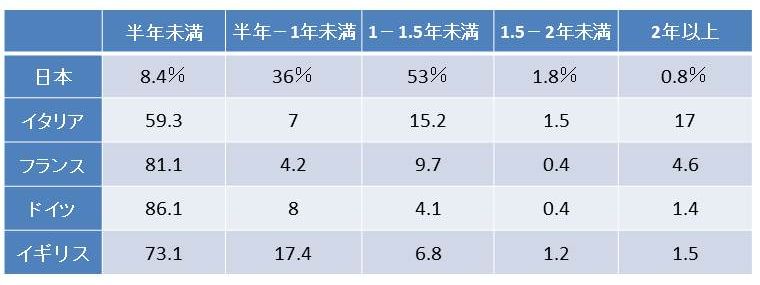

- 下図は、1.卒業前と回答したものを100として、遡る月数を半年単位で区切って五つのグループに分けて、その割合を折線グラフで示したものである。12ヶ国全部をプロットするとかえって分かりにくくなるので、代表的な5ヶ国を選び比較している。

- この図が、日本の特異性をもっとも明確に示している。他国では半年未満が圧倒的に多く、ドイツではそれが86%に達している。卒業の見込みがついてから就活を始めるのが、日本以外の国の常識なのだろう。

- 日本では、半年未満の8.4%、1年半-2年の1.8%、2年以上の0.8%は少数派であり、1年-1年半未満の53%が過半、半年-1年未満が36%を占めている。すなわち、3年生後半から就活の号砲が鳴り響いて一斉にスタート、やや出遅れたものが4年生になってスタートするのが常態である。大学の就職支援態勢も、リクルート産業のビジネスプランも、採用側の選考スケジュールも、すべてがこれに同期している。

- 先に、西欧諸国では卒業の見込みが付いてから就活を始めると述べたが、日本の学生は、3年生の半ばを過ぎると、卒業の見込みが付くということなのだろう。Topics 2 で、日本の卒業率が世界でも圧倒的に高い91%に達していると述べたが、この値がその自信を裏付けている。

- 就活開始時期については、学部卒と修士課程卒ではほとんど変わらない。それは同期入社組として同じ採用スケジュールに乗るからである。修士の学生は、進学後間もなく修論のテーマも決まらないうちに就活開始となる。その影響は、学部以上に深刻である。

- 採用選考活動と内定の開始時期について、経団連の指針がある。採用環境に応じてたびたび見直されてきたが、最近は前者が3月1日、後者が10月1日となっている。経団連に加盟する大企業には拘束力があるが、外資系、中小事業などは拘束を受けない。

- 就職が決まると、安心して勉学に集中できるかというと、現実には卒業まで軽く流してしまうケースが多い。これで1年間ロスすると考えると、日本の4年制大学は、ヨーロッパ圏の3年制大学と、実質修学期間が同等になる。外には知られたくない現実である。

- Topics 1,2,3 を通じて三つの観点から日本の大学の特異性を、統計データに基づき描き出した。繰り返し指摘してきたように、すべて特異な日本的採用・雇用関係と不可分の関係にある。

- 慣行は環境に応じて必ず変化する。そのときは、因果のすべてがセットとなって変化するだろう。

Topics 4: IMD 世界競争力ランキングから

- Topics 1-3 で、統計から見る日本の大学の特質と、それと不可分な日本的雇用慣行との関わりを述べてきた。

- その実情が、外部からどう評価されているか?競争力ランキングとしては国際的に最も広く受け入れられているIMD World Competitiveness Yearfbook に基づいて調べてみる。

- IMD(International Institute for Management Development)は、スイスに根拠地があるシンクタンク兼教育機関で、毎年調査結果を分厚い年鑑として公表している。

- 調査は Economic Performance, Government Efficiency, Business Efficiency, Infrastrucure の4因子で評価され、総合評価に均等に反映される。たとえばInfrasutructureは、さらに五つのサブ因子に分類され、その一つに Education がある。Educationは、さらに16項目に分かれ、その一つがUniverdity Educationとなる。項目は合計333(2013年版)に達している。

- 総合評価には、統計データによる評価が2/3、Executive Opinion Surveyと称するアンケート調査による評価が1/3の重みを占めるように配分される。アンケートは、executives in top and middle management に送付される。

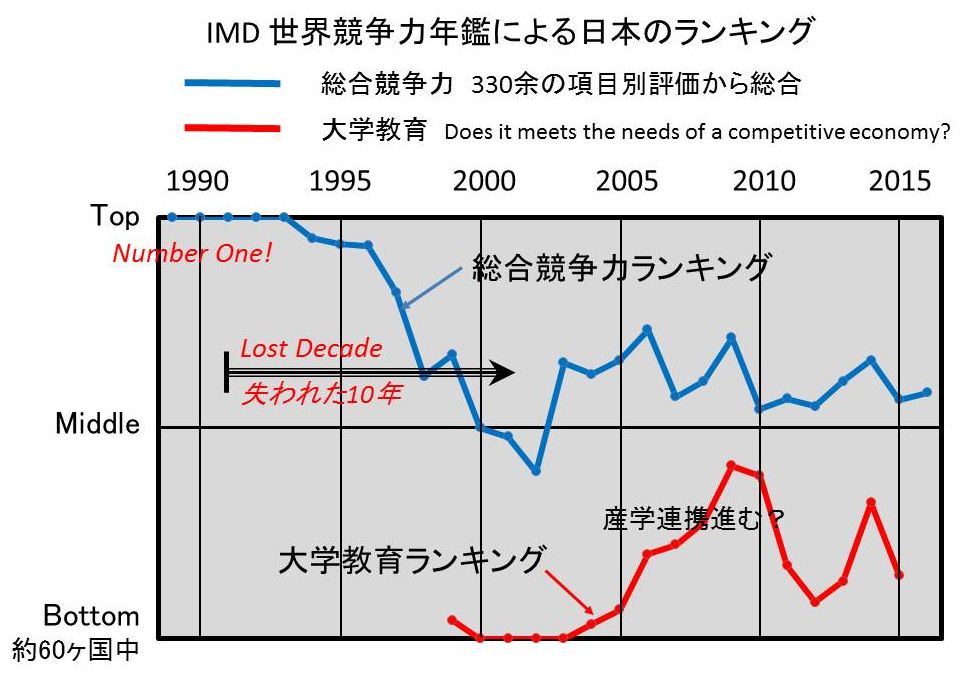

- 上図は、1989年以降の二つのランキングの推移を示す。青線は総合評価のランキングで、国の経済競争力の指標である。

- 日本は1993年までアメリカを抜いて1位を堅持していた。Japan as Number one と輝いていた時代である。1991年から「失われた10年」が始まったが、激しい凋落は1997年から始まった。その後2002年までつるべ落とし、中位を割り込むほどに凋落した。

- 日本の金融機関が不良債権問題を乗り越えたあたりで回復が始まったが、以降トップから1/3程度のポジションを上下している。ちなみに2016年版によると1位香港、2位スイス、3位アメリカ・・26位日本・・61位(最下位)ベネズエラとなっている。

- 上図の赤線は、大学教育University Edcationの項目に関するExecutive Opinion Surveyによる評価のランキングを示している。この調査は1999年から始まった。University education; Does it meet the needs of a competivive economy? と問うアンケートで、executiveの個人としての成長と、組織の発展に大学教育がどう貢献したか評価を求めている。

- 最初の1999年は、日本は47ヶ国中45位、最下位は韓国だった、翌年から4年間最下位をキープした。2004年から最下位を脱し、一時中位に迫ったが、最近は下位を乱高下している。最低から急回復した主因は、日本でもようやく産学連携が進み始めたと注目されたせいかも知れない。

- もし1999年以前に調査があったとすると、やはり低位をキープしたことだろう。大学紛争時代、産学協同は悪と決めつけられた時代を経験した当時のexecutivesが、「大学では勉強しませんでした、友達ができたのが関の山」、「我が社の発展は社員の努力によるもので、大学教育とは無関係」と正直に答えたとすれば、その帰結は明らかである。

- 総合評価と大学教育評価の鮮やかな対比。これは、これまでに繰り返し述べた、日本的経営、日本的雇用慣行と、それに対応し続けた大学教育の関係を、ランキングという形で炙り出している。

- 産学連携というと、研究開発での連携がもっぱら注目を浴びる。しかし、若い人材を迅速に送り出すことは、まさに産業界のneedsであったはずだ。この視点を重視すれば、日本の大学のランキンキングはまさにトップだろう。

- 経済は低迷して貧困が拡大し、政治は抗争を繰り返し、明るい光は見えにくい中、円だけは強さを増してゆく。そんな時代が20年も続いた。2013年からは、アベノミクスの掛け声とともに反転が始まったが、少子高齢化の重圧を跳ね返して確かな成長路線に乗るには道半ばである。勝負はこれからだ。オリンピックで、ワールドカップで若者たちが輝く姿は、ひたむきに目標に突き進むことの尊さを教えてくれる。他責のなじり合いは何も生まない。それぞれが自責を果たす中から未来は開ける。

2012年8月7日 ロンドン オリンピックの最中に Ver.1 完

2014年6月27日 ワールドカップ ブラジル大会の最中に Ver.2 完

2016年8月11日 リオ オリンピックの最中にVer.3 で最終的に完了